原标题:用“陷阱论”看中美关系在东亚的演变

作者:扬之

有关“修昔底德陷阱”的讨论,从此概念2010年被美国哈佛教授艾利森(Graham Allison)提出后就一直此起彼伏,未曾间断。

Graham Allison是美国哈佛约翰·F·肯尼迪政府学院教授、首任院长,政治与国际关系理论家,修昔底德陷阱一词的提出人

Graham Allison是美国哈佛约翰·F·肯尼迪政府学院教授、首任院长,政治与国际关系理论家,修昔底德陷阱一词的提出人

认为“修昔底德陷阱”并非“铁律”的学者们指出,艾利森对古希腊历史学家修昔底德在《伯罗奔尼撤战争史》一书中说过的那句名言(“伯罗奔尼撤战争无法避免肇因于斯巴达对雅典崛起的恐惧”)的解读并非正解。还有一些人干脆认为,这是“中国威胁论”的一个翻版。

川普上台后,中美两国领导人之间一度出现的“融洽”气氛,更加夯实了这种观点。直到今年中美关系急转直下,人们才开始冷静面对现实,重新去掂量远古哲人的智慧结晶和艾利森教授的警世之语。

之所以出现对“陷阱论”的质疑,除了对修昔底德那句话以及古希腊那场战争的来龙去脉诠释有所不同外,还有对雅典和斯巴达这两个希腊主要城邦孰为“崛起国”孰为“守成国”的意见不一,以及对把这个语境放到中美关系中去加以讨论不以为然。

其实,在整个这场讨论中,许多人忽略了修昔底德这位古代哲人对人性的客观认知。他认为,个体的政治行为与其所引发的国际政治关系,均建构在三个因素之上:恐惧、荣誉和利益。

既然这三个要素源自“人性”,那么人与人和国与国之间的关系就很难简单的摆脱它们的影响。换而言之,建筑在这三要素上的理论一定有相当大的普适性;即便不是“铁律”,也能反映应当引以为戒和发人深省的规律。我们不该轻率地认为,只要竭力避免,不主动去“招魔”,就一定能绕过这个“陷阱”。

艾利森教授之所以提出“陷阱论”,从其本意上说,或许是不愿意看到中美交恶和冲突,同时又认同修昔底德对人性的基本认知。而参与这个话题讨论的学者中,很多却是从各自的发展战略和理想主义的角度去质疑和阐述的。由此得出的结论自然大相径庭。

修昔底德本人对后世最重要的贡献之一,就是创立了科学的历史书写法和现实主义政治学学科。那么,我们在讨论以他名字命名的“陷阱论”时,也应该秉承他的务实、客观和科学精神,尽量摆脱各种意识形态的投射作怪。惟有这样,我们才能看清事物的本质,找到各方都能接受的脱困途径。

那么,“修昔底德陷阱”是否真的不适用于中美关系?

我们暂且不去纠结艾利森教授在书中例举的那些历史案例是否贴切,因为时移世易,我们终难找到能严丝合缝对上的例子。实际上,这些理论和案例更像星座算卦,每个人似乎都能从中看到符合的方面,也能看到不符合的地方。

我们暂且也不必把这个理论放到世界范围内去检验,因为把一个尚不能算作国际强权的中国与一个彻头彻尾的全球霸权美国放到这个语境中去比较,“陷阱论”会显得相当牵强。

中国当然也有自己的全球战略,但尚无力全球布控。若要说中国已经在这么广的范围内对美国构成“威胁”,恐怕不是危言耸听,就是别有用心。

所以,我们不妨把中美关系放到东亚地区去检验,或许更容易判断出“修昔底德陷阱”是否适用于中美关系。

中美在东亚的自我定位

中国屹立亚洲东方,这是地理位置决定的,搬也搬不走,挪也挪不动。

东亚地区地图

东亚地区地图

历史上,中国由于其悠久的历史和灿烂的文化,曾对东亚地区有过举足轻重的影响。如今,无论是先进的日本和韩国,还是发展中的东盟诸国,虽然都强调自身文化的独立性,却无法否认中华影响的作用。

因此,“中国梦”所要振兴的就是曾经对东亚和世界有过不小影响的中华盛世。不仅如此,在大部分中国人(包括领导人)的心目中,中华对东亚的影响虽然时弱时强,但基本没有中断过。所以,他们更倾向于说:东亚是中国的传统“地盘”。

但实际上,中国在东亚的影响早就出现断层。抛开16世纪早期麦哲伦对菲律宾的殖民尝试(他本人亦在此地被土著人砍死)以及葡荷殖民者对马来西亚的控制、17世纪初荷兰对印尼的殖民、17世纪上半叶台湾44年的荷西时期不算,从1839年的第一次“鸦片战争”开始,近代塑造和影响东亚的首先是欧美殖民列强。

后来,崛起的日本想以亚洲国家身份将欧美影响赶出东亚,结果失败。二战后至冷战结束前,亚洲东部除中国、北朝鲜和印度支那三国之外,其他均在美国的影响和控制之下,它们中的许多国家与美国都保持着军事同盟关系。

中国重新对东亚产生影响则是上世纪80年代改革开放后的事情了,而且,这种影响或吸引力更多不是通过政经和军事实力或理念输出赢得的,而是通过开放后的市场而产生的。

因此,虽然中国从认知上觉得东亚是自己的传统“地盘”,但除了两次热战之外(韩战和越战),它在相当长时间内一直未去触碰美国在东亚的存在和地位。当在历次政治运动中司空见惯的豪迈心气渐渐消退之后,中国看清了自身与美国悬殊甚大的力量对比。改革开放其实就是这份清醒带来的产物。

那个时候,再有想象力的美国人恐怕也不会勾勒出一幅中国在短时间内赶超自己的画卷,艾利森教授若在上世纪八九十年代提出“陷阱论”,肯定会被人耻笑为“杞人忧天”。

通往陷阱的路径

本世纪初的2001年发生的两个重大事件成为改变中美关系的里程碑:一个是基地组织(al-Qaida)在9月11日对美国本土发动的恐怖袭击,另一个是12月11日中国正式加入世贸组织(WTO)。

此后的几年中,美利坚带着若干“铁哥们”忙着在阿富汗(2001年)和伊拉克(2003年)等地剿灭恐怖主义,为“9·11”雪耻。中国则在新融入的资本大家庭中学着如何走路、快行和跑步,“闷声发大财”。

随着国力的增长,中国变得越来越自信,对自己在东亚的话语权也提出了更高的要求,这与“地缘野心”无关,而是实力的自然流露。直到中国在千禧过后的第十个年头接受日本倡导的所谓“东亚共同体”设想后,情况才急转直下。

以下列出的时间节点和重大事件清晰地描写了通往“陷阱”的路径:

2004年,在亚洲金融风暴影响下形成的“ASEAN+3”(东盟10国+中日韩3国)峰会框架内,中日韩启动三国政府首脑不定期磋商机制。

2005年,“10+3”吉隆坡峰会上首次明确以“东亚共同体”为中心议题。

2009年,中日韩领导人北京峰会期间,敲定了未来合作的大方向:共建“东亚共同体”。

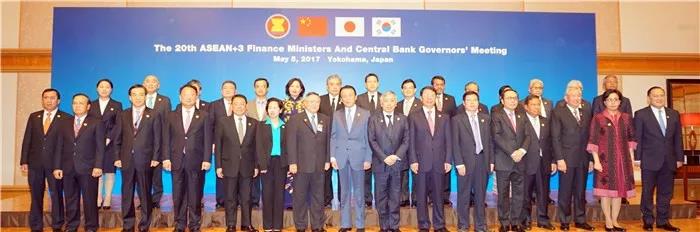

2017年5月在日本举行的“ASEAN+3”(东盟10国+中日韩3国)财长会议

2017年5月在日本举行的“ASEAN+3”(东盟10国+中日韩3国)财长会议

2010年6月,时任美国国防部长盖茨(Robert Gates)在新加坡举行的亚洲安全会议上,就中国舰船在宫古海峡公海训练一事,公开指责中方,力挺日本;8月,美国国务院发言人克劳利明确表示:“钓鱼岛在日本政府的行政管辖之下,而《美日安保条约》第五条声明,该条约适用于日本管辖的领土;9月,沉寂多年的“钓鱼岛”领土纠纷因撞船事件而突然爆发。

美国前任国防部长Robert Gates

美国前任国防部长Robert Gates

2011年,美国总统奥巴马在APEC峰会上高调提出“转向亚洲”战略。

2012年3月,日本东京都知事石原慎太郎提出购买钓鱼岛设想;6月,美国防长帕内塔(Leon Panetta)在香格里拉对话会上提出“亚太再平衡战略”(Asia-Pacific Rebalance);9月,日本首相野田佳彦决定以政府名义购岛,使钓鱼岛国有化,中日关系急剧恶化。

2013年,菲律宾向国际海洋法法庭提出、再由时任法庭庭长的柳井俊二(对华强硬的日籍法学家)任命仲裁人对中国提出仲裁案。

2014年4月,“美国-东盟防务论坛”在夏威夷召开,美国首度以东道主身份主办美国与东盟之间的部长级非正式会议;5月,中国外长在上海“亚信会”第四次峰会上提出“亚洲事务应由亚洲国家主导”的理念。

回顾这段历史,不难看出,“东亚共同体”——这个由日本倡导、韩国积极推动和中国最终接受的“未来畅想曲”给美国敲响了来自远东的警钟。

“东亚共同体”

——美国的噩梦,中国的一劫

本来,一个由欧洲盟友组成的政治联盟(欧盟)和统一货币(欧元)已让华盛顿非常头疼,如今,一个以欧盟和欧元为榜样的东亚经济和货币联盟也在酝酿之中,这对美国来说不啻为一个很大的噩梦。

美国当时“大惊失色”和“细思极恐”主要有两个原因:第一,中国的力量已不能小觑,必须加以遏制;第二,自己的盟友日本有了异心,必须严加管束。

石原慎太郎是2012年3月提出购岛建议的,但正式代表东京表态要购岛是4月份在美国华盛顿的一次演讲中,再次露出购岛与美国千丝万缕的联系。那么,这位购岛的始作俑者何其人也?为何偏偏是他出面做这件事呢?

右翼政治家石原一贯反对“中国民族主义”。如果只是这一身份,他出面来购岛必然会引发各种议论和猜测,但此人还是个反对“美国帝国主义”的干将:1989年,他和索尼公司创始人盛田昭夫合著了那本很有名的书《日本可以说不》,对保护国美国开炮。这就为他这次出面购岛披上了一件“不偏不倚”的外衣。

今天,我们虽然还没有确切的证据证明“钓鱼岛危机”的突然爆发是美国幕后操纵的结果,但从上面罗列的一系列事件中不难得出其中的因果联想。美国有动机、有传统、也有能力做这类动作。

应该说,美国成功了:中日关系在过去的八年里一直处于低谷,彼此之间的信任几乎荡然无存,留下的沟壑至今未能完全填平,“东亚共同体”作为一个令美国惊怖的愿景也随之归于沉寂,无声无息。

当然,“东亚共同体”的夭折不仅有美国因素在起作用,中日之间在争夺未来主导权问题上未能及时达成一致,也是个非常重要的原因。

2010年,中国的GDP正式超过日本,成为第二大经济体。北京踌躇满志,不愿让引领亚洲的机会像“大东亚共荣圈”时那样再次旁落日本,而日本不久刚被迫交出第二把交椅,心有不甘,不愿用自己亲手染出来的布料替别人做嫁衣。

就这样,一场看似偶然的“钓鱼岛危机”令“东亚共同体”这个未来畅想曲嘎然而止,至今未能再续。

也正是在中日韩推动“东亚共同体”的当口,太平洋彼岸的艾利森提出了“修昔底德陷阱”理论。这是巧合吗?鉴于这位哈佛教授曾在两届美国政府中担任过要职(里根总统的国防特别顾问和克林顿任内的国防计划助力部长),深谙冷战时期的克敌技巧,我们似乎有理由去质疑他提出“陷阱论”的动机,但我们不能,也不应该不严肃地去对待他做出的具体分析和提出的建议。

譬如,他指出,“陷阱“很大程度上源自误解、误读和误判;中美两国同时存在的民族主义倾向(“中国梦”和“让美国再次伟大”)一旦碰撞,后果不堪设想。他建议,双方应放下“理想主义”大旗,回归以利益为基础的现实主义谈判,明确界定各自的核心利益,以此增加互信。

战略误判是跌入“陷阱”的机关

的确,“陷阱”的产生与各方根据自身的经历、立场、利益和视角对形势做出的种种判断(也包括很多误判)密不可分。

美国之所以决心遏制中国的崛起,因为它的判断正是基于自身的经历:1823年,时任美国总统詹姆斯·门罗(James Monroe)发表国情咨文,表明拒绝欧洲列强对美洲的殖民,欧洲列强如果继续这么做将被视为侵略,美国必将介入。这就是排除西葡英影响、将美洲当作美洲人的美洲的“门罗主义”。

基于这段经历,美国当然担心自己会重蹈当年英国在美洲的覆辙,被中国排挤出东亚。我们可以不说美国是在“用小人之心度君子之腹”,但戴着这副有色眼镜的美国人,怎么看中国所作所为,都觉着透着中国版“亚洲门罗主义”的气息。

不仅美国有这个担心,它在东亚的盟友也逐渐产生了类似的担心。它们虽然未必真正喜欢美国,但与新崛起的中国相比,似乎更希望美国在亚洲继续存在。这里有许多心理和历史因素在起作用:拿日本而言,它承认美国比自己强,却无法接受中国对其后来者居上的赶超;再譬如新加坡,自李光耀时代以来,它一直在大国之间保持平衡,但内心还是倾向于西方的。

中方一再强调 “太平洋之大,完全能容下中美两国”。该比喻的本意是让美国人不要紧张和猜忌,中国即便影响力增加也不会危及到你美国在亚洲的地位,中国追求的是“和平共处”,而非“霸权易手”。

但在美国人的耳朵里,此话语焉不详、似是而非,甚至还可以将之解读为“闪烁其词”“话里有话”。他们会问:“你中国是想和我美国在东亚利益均沾吗?”对于在亚洲地位第一的美国而言,“均占”就意味着要它放权让利。

在东亚,美国是守成一方,中国是崛起新强,这是个不争的事实。不管中方是否承认或者愿意,中美在东亚其实已经接近或早已陷入“修昔底德陷阱”,现在就看双方如何看待和处理这个危机了。

身处陷阱边缘或其中的中美两国,彼此的较量大致会经历以下两个阶段:

A)美国拒绝放权让利

根据美国的传统做派,美国是不会主动放权让利的。这里有价值体系、实际国力和自信满满等因素在起作用。美国国力虽然有所减弱,但还远远未弱到必须让美国接受崛起国与自己分权分利的地步。

中美两国如今都沉浸在各自的“复兴梦”之中,这些理想主义的高调在本国固然能凝聚民意,捍卫荣誉,却也可能严重影响国内的决策环境和国际运作中的回旋余地。从目前的情况看,要让美国主动放权让利不太现实,相反,川普的目标是要让中国放血让利。

B)美国不得不放权让利

如果中国这次抗过了美国的第一波“组合拳”打击,在经历了短暂的减速或停滞后依然呈不可逆转的发展势头,甚至更强,也就是美国的如意算盘落空,那么,华盛顿有两个选项:要么破釜沉舟,与中国展开鱼死网破的公开决斗,要么面对现实,重建平衡,答应与中国共享亚太地区主导地位。

从眼下的情况看,中美较量显然还处于第一阶段。美国手中的牌似乎多一些,但其最大的软肋就是国内政局可能出现的变化;中国虽然处于劣势,但其政体更具延续性和动员力,而且相对稳定。因此,这场冲突最后以何结果告终,目前还无法做出十分肯定的判断。

中美之间的直接较量才刚刚开始,损失在所难免,而且代价也不会小。北京的当务之急是,1)尽量避免和减少损失;2)可以过招,但无论在何种情况下都不能允许和美国彻底“脱钩”,这点很关键。

美国(包括其他一些西方盟国)早都认为,现行的国际体系已无法框住中国的腾飞,因此,他们未来必定会致力于新秩序的建立。这个目标在奥巴马时期其实已经开始,“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)和“跨大西洋贸易及投资伙伴协议”(TTIP)就是以排斥中国为目标的。只是命运不济:前者败于欧洲盟国内部的抵制,后者被竭力推翻前任政治遗产的川普扔进了垃圾堆。

所以,对中国至关重要的是,不管中美贸易战如何激烈,哪怕付出昂贵的代价,都不能丧失未来共同参与制定新秩序规则的资格,绝不能下车。因为,下车就意味着掉队,就意味着出局,就意味着被淘汰。

-218x150.png)